在SMT贴片加工行业,批量性缺陷往往意味着巨大的成本损失、交期延误和客户信任危机。而首件确认作为生产前的关键防线,正是拦截系统性问题、避免批量风险的核心环节。很多企业因首件确认流程不规范、执行不到位,导致错料、贴装偏移、工艺参数异常等问题流入量产,最终陷入返工返修的困境。1943科技将分享SMT贴片加工首件确认的核心价值、标准流程、关键控制点及常见误区,结合实操经验给出落地方案,助力企业从源头把控质量。

一、认知核心:首件确认不是“形式主义”,是风险防控关键

首件确认是指在SMT生产线正式量产前,对首次生产的样品(通常为3-5件)按照既定标准进行全面检验,确认合格后再启动批量生产的质量管控手段。其适用场景包括新品上线、旧品换线、材料更换、工艺调整、设备维修后重启、生产班次切换等关键节点。不少企业认为首件确认会耽误生产进度,实则忽略了其核心价值:

1. 提前拦截系统性漏洞

SMT生产中的错料、BOM与实物不符、贴装坐标偏移、回流焊温度曲线异常等问题,若在量产中发现,可能导致数百甚至数千块板报废。首件确认能通过小样本检验,提前发现设计图纸与工艺文件的冲突、物料替代的不合理性、设备参数的偏差等系统性问题,从根源上避免批量损失。

2. 统一生产执行标准

首件确认过程中,生产、工程、质检等多部门会共同明确检验标准、工艺参数和操作规范,避免因人员理解差异导致的生产偏差。合格的首件样品会作为后续生产的“参照样板”,确保全批次生产的一致性。

3. 降低质量追溯成本

规范的首件确认会形成完整的记录档案,包括物料信息、工艺参数、检验数据、签字确认等内容。若后续生产出现质量问题,可通过首件记录快速定位问题根源,避免盲目排查,提高整改效率。

二、标准流程:四步落地首件确认,形成质量闭环

首件确认并非简单的“看外观、测参数”,而是一套涵盖准备、检验、记录、管控的标准化流程。结合行业实操经验,可分为以下四个核心步骤:

1. 准备阶段:“三核对”筑牢基础

准备工作的充分性直接决定首件确认的有效性,核心是完成“三核对”,避免因基础信息错误导致的检验偏差:

- 文件核对:收集并核对BOM清单、位号图、工艺指导书、ECN(工程变更通知)等受控文件,确认文件版本一致、签字齐全、加盖受控章,特别关注客户的特殊质量要求。

- 物料核对:按照BOM清单逐一核对待贴装物料的料号、规格、丝印、批次等信息,重点核查有极性元器件(如二极管、钽电容)的极性标识,以及管装、托盘料的包装一致性,避免错料、混料问题。

- 设备与工具核对:检查贴片机、回流焊炉、AOI检测设备等关键设备的参数设置是否符合工艺要求,如贴装精度、吸嘴型号、回流焊温度曲线等;校准电桥、卡尺等检验工具,确保测量精度达标。

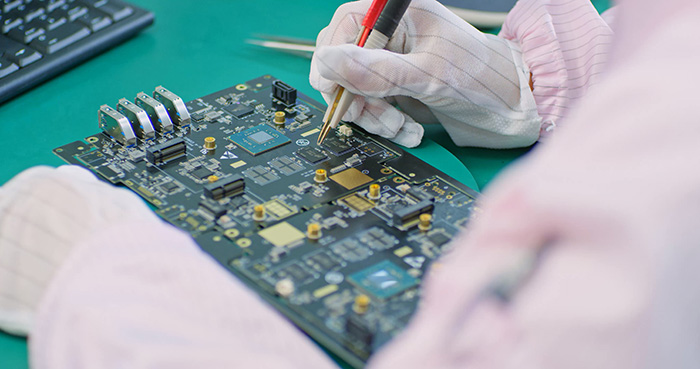

2. 检验阶段:“三检制”层层把关

采用“自检+互检+专检”的三检制,确保检验无遗漏,每个环节责任到人:

- 生产自检:由生产线技术员完成首件样品的贴装生产后,自行检查元器件的贴装位置、极性、数量是否正确,初步确认无明显外观缺陷后签字提交。

- 班组互检:由生产班组长或资深员工对首件样品进行复检,重点核查自检中易忽略的细节,如微小元器件的贴装偏移、丝印模糊的物料识别等,确认无误后签字流转至质检部门。

- 质检专检:这是首件确认的核心环节,由IPQC(过程质检)人员按照标准流程全面检验,包括外观检验(通过AOI设备检测贴装偏移、虚焊、漏焊等)、电气性能检验(通过ICT设备测量电阻、电容等参数)、功能测试(通过简易工装验证核心功能),并对照BOM清单逐一核对物料信息。

3. 记录阶段:“可追溯”存档管理

首件确认合格后,需填写《SMT首件确认表》,详细记录以下信息:生产机型、批次号、首件制作时间、参与检验人员签字、检验项目及数据、设备参数设置、异常情况及处理方案等。合格的首件样品需贴上“首件合格”标识,放置在生产现场作为参照样板,确认表则归档保存至少1年,便于后续质量追溯。

4. 变更管控:“重新确认”不可省略

生产过程中若出现任何可能影响质量的变更,如更换物料批次、调整贴装参数、维修设备、更换操作人员等,必须停止量产,重新制作首件并执行完整的确认流程,合格后方可恢复生产。严禁因“赶进度”而省略变更后的首件确认步骤。

三、关键控制点:避开这些“坑”,首件确认才有效

不少企业虽执行了首件确认,但仍出现批量缺陷,核心原因是忽略了以下关键控制点:

1. 物料一致性核查

不仅要核对物料的料号和规格,还要关注物料的批次差异。同一料号不同批次的元器件可能存在丝印、尺寸细微差异,若贴装要求严格(如0201超小元件),需通过首件确认验证兼容性,避免因批次问题导致的贴装不良。

2. 工艺参数复核

重点复核回流焊炉的温度曲线,不同材质的PCB、不同封装的元器件对温度要求不同,首件确认时需实际测量炉内温度分布,确保与工艺要求一致;同时核查贴片机的吸嘴压力、贴装速度等参数,避免因参数偏差导致的虚焊、元器件损坏等问题。

3. 测试覆盖性保障

首件检验不能仅停留在外观层面,需结合电气性能和功能测试。例如,通过ICT设备检测电路的开路、短路情况,通过简易FCT工装验证核心功能的有效性,确保首件样品不仅“看起来合格”,更“用起来合格”。

4. 跨部门协作联动

首件确认不是质检部门的“独角戏”,需研发、工程、生产、采购等部门协同参与。例如,研发部门需明确设计难点,工程部门需提供工艺支持,采购部门需配合物料追溯,确保出现异常时能快速定位并解决问题。

四、常见误区:这些错误做法正在“失效”首件确认

1. 凭经验省略流程

部分老员工认为“同类产品不用做首件”“换线简单就省略确认”,殊不知即使是同类产品,物料批次、设备状态的细微变化都可能导致质量问题。首件确认必须严格遵循“凡变更必确认”的原则,无例外情况。

2. 首件仅测外观

只检查元器件贴装位置和外观,忽略电气性能和功能测试,可能导致“外观合格但功能失效”的问题流入量产。例如,电阻错贴为同外观不同阻值的型号,外观无法识别,仅能通过电气测试发现。

3. 记录流于形式

确认表填写不规范,如漏填参数、代签字、不归档,导致出现质量问题时无法追溯根源。首件记录需做到“每一项数据有依据、每一个签字有责任”,确保可追溯性。

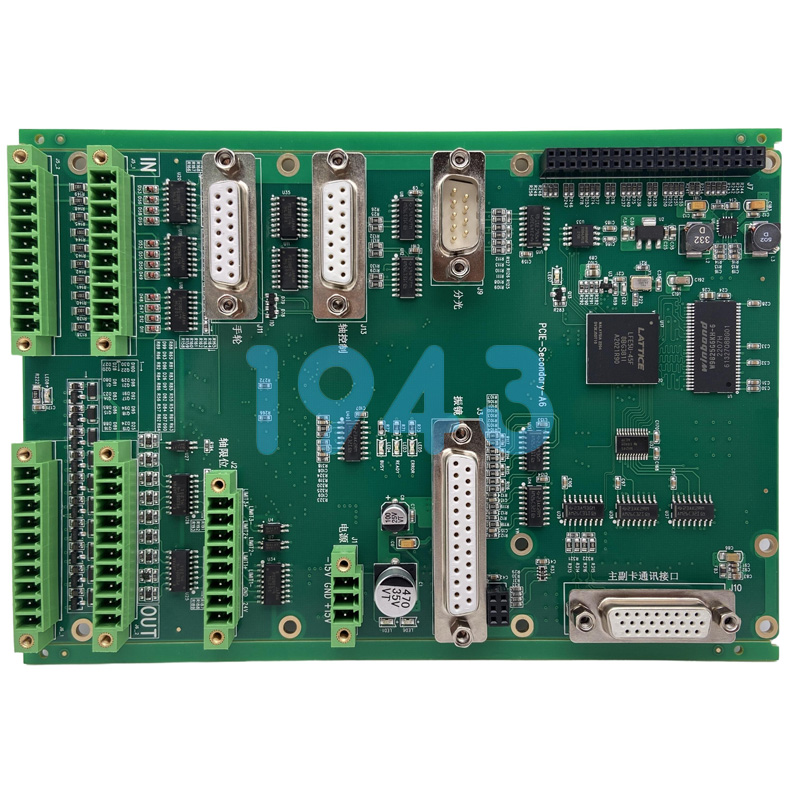

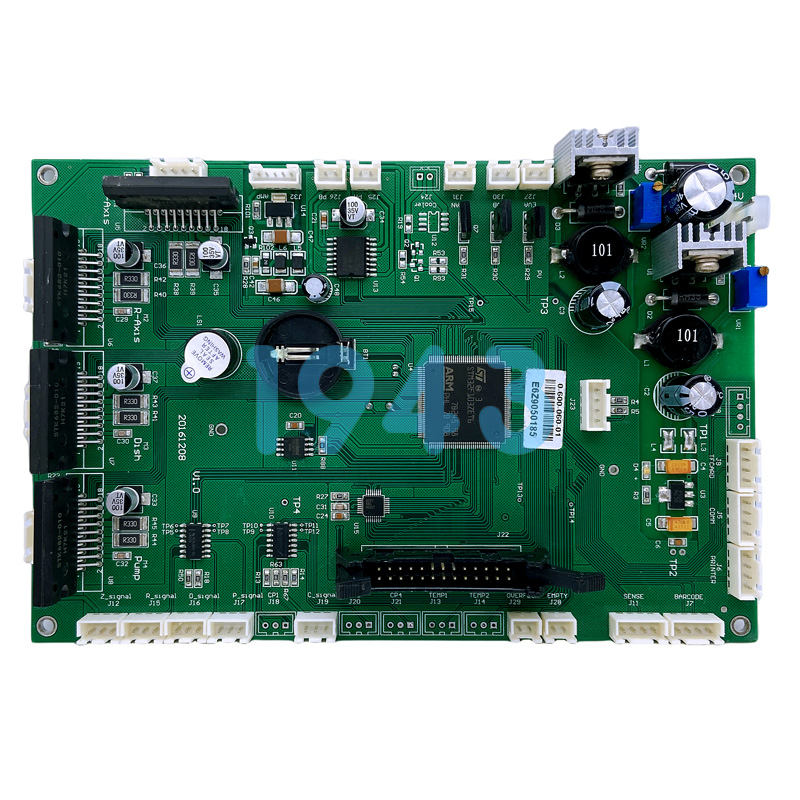

五、1943科技:首件确认标准化,让质量管控更高效

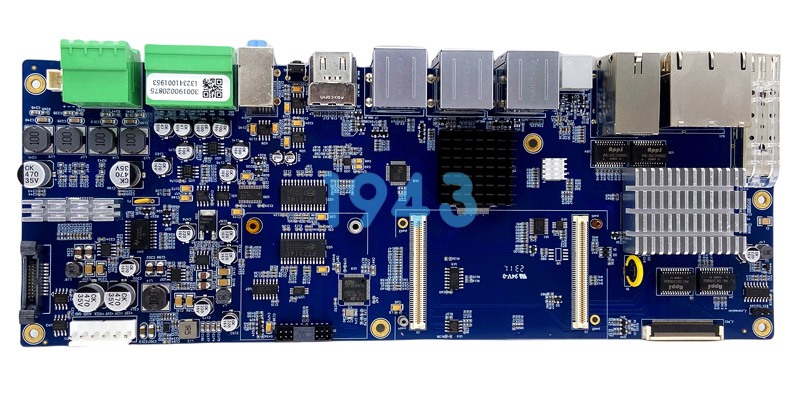

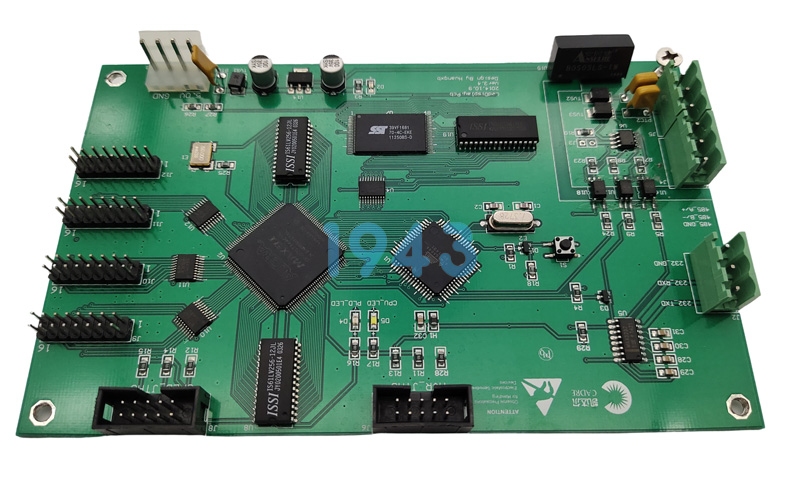

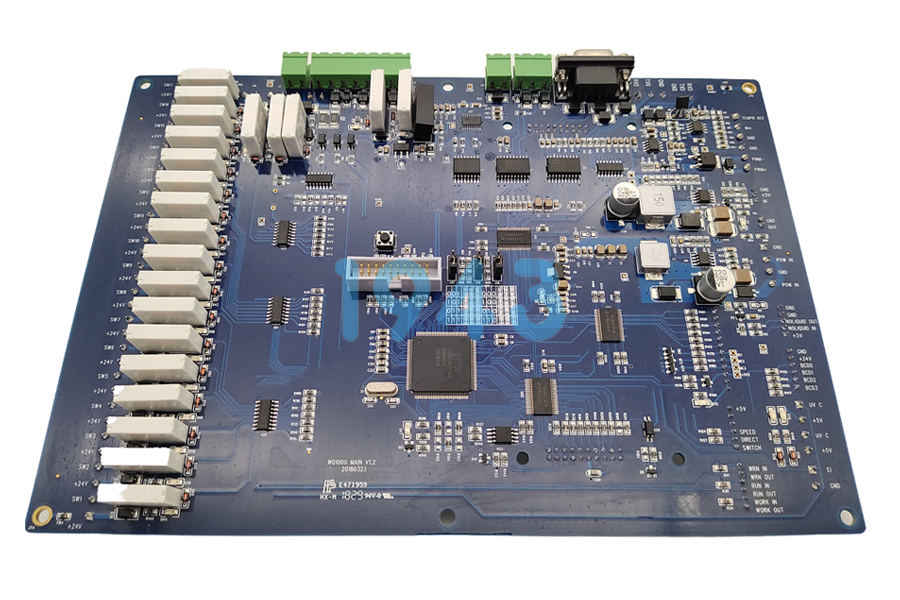

作为深耕SMT贴片加工领域的企业,1943科技深刻认识到首件确认对质量管控的核心价值,构建了“标准化流程+智能化工具+全流程追溯”的首件确认体系,助力客户从源头规避批量风险:

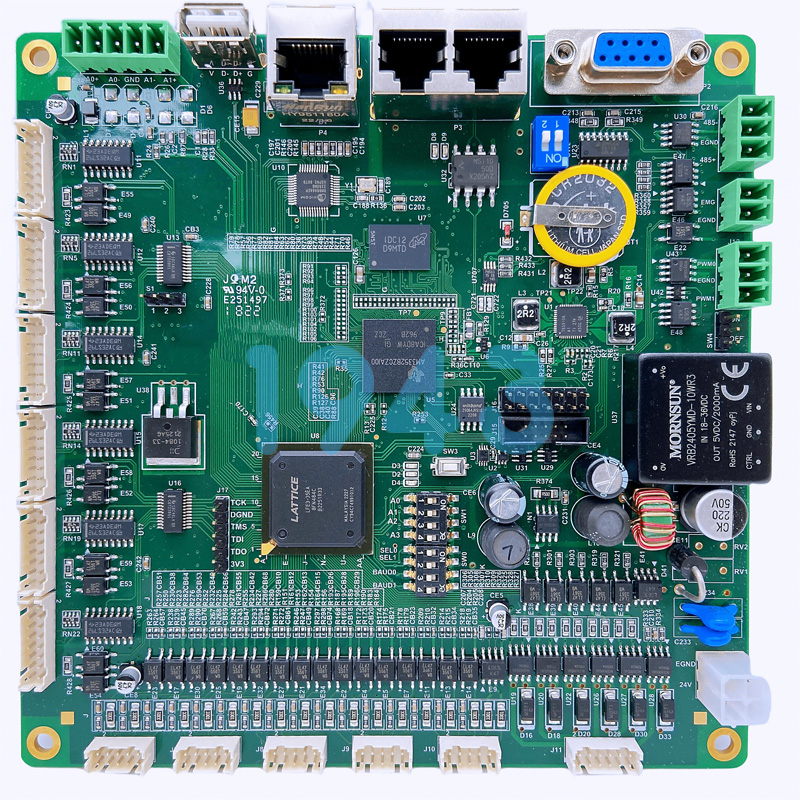

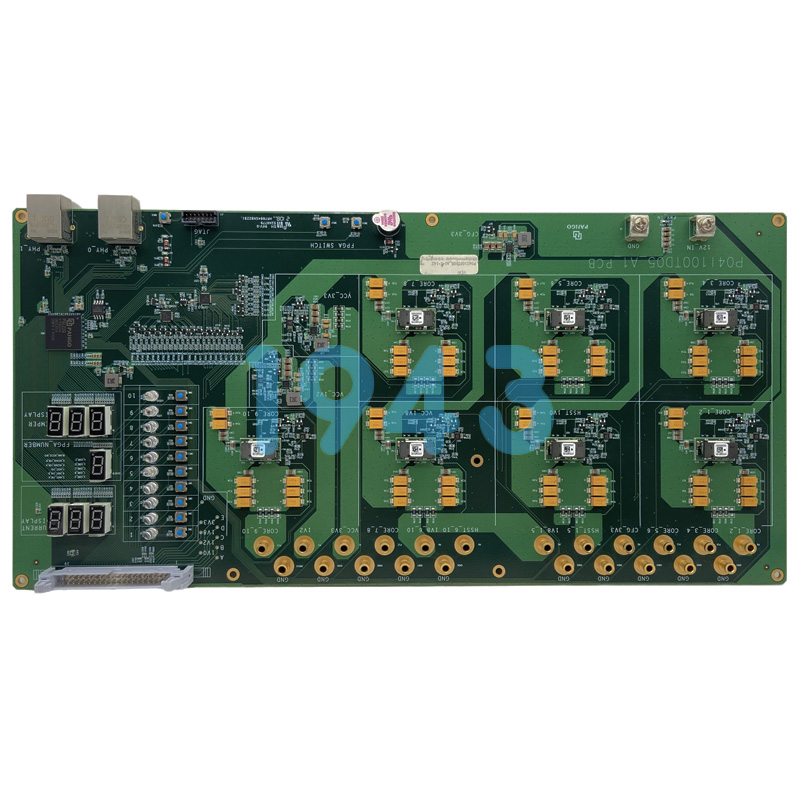

在流程设计上,我们制定了《SMT首件确认作业指导书》,明确不同场景(新品、换线、变更等)的确认流程和检验标准,要求生产、工程、质检三部门联合参与,实行“三检制”层层把关,确保无遗漏。针对高密度贴装、0201超小元件等复杂场景,我们会提前联合研发部门优化BOM清单和位号图,在首件确认前明确关键控制点。

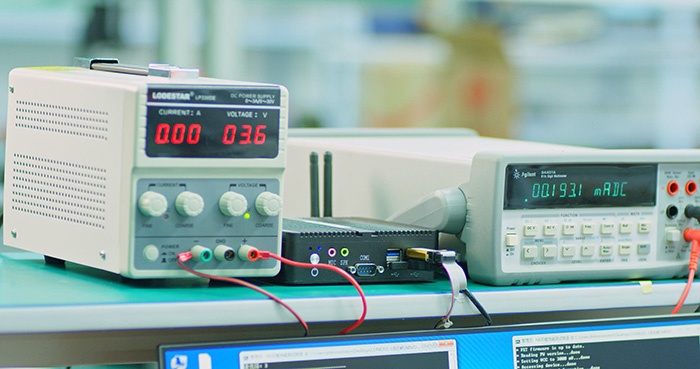

在设备支撑上,我们配备高精度AOI检测设备、多型号ICT测试系统及柔性首件测试工装,实现外观缺陷、电气性能、核心功能的全方位检验。通过智能系统集成BOM数据和测试标准,自动比对测试数据,减少人工误判,将首件确认效率提升40%以上。

在追溯管理上,我们搭建了数字化首件确认平台,所有确认数据实时上传云端,客户可通过专属端口查看首件检验报告、设备参数、物料信息等内容,实现全流程透明化。首件样品会与批量产品一同留样,确保后续质量问题可追溯。

此外,我们还为客户提供首件确认流程优化服务,结合客户产品特性(工业设备、医疗电子)定制专属确认方案,帮助客户解决首件确认效率低、漏检等问题。无论是小批量打样还是大批量量产,我们都能通过规范的首件确认,为产品质量筑牢第一道防线。

如果您正在面临首件确认流程不规范、批量缺陷频发等问题,欢迎联系1943科技工程师团队,我们将为您提供专业SMT贴片加工服务,量身定制首件确认解决方案,让每一批产品都经得起质量检验!

2024-04-26

2024-04-26