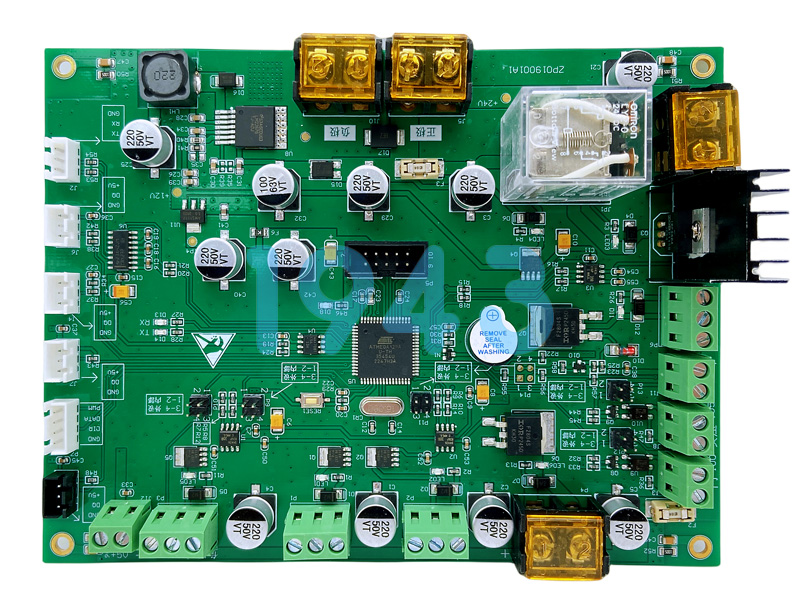

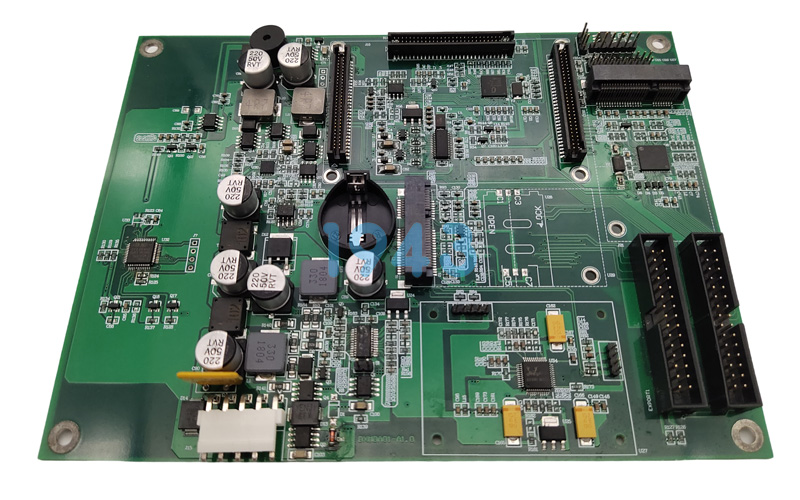

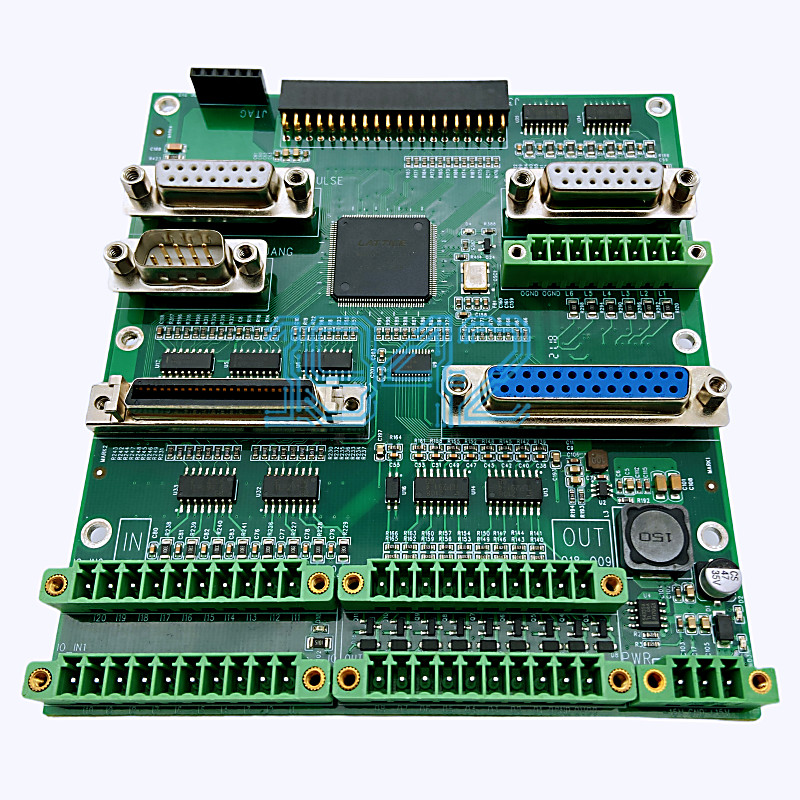

一块高密度混装板卡可能同时集成0201微型元件、BGA封装芯片、大功率连接器及异形插装件,传统波峰焊易导致微型元件损坏,手工焊接则面临效率低、一致性差的问题。选择性焊接技术凭借“定点控温、精准施焊”的特性,成为解决复杂混装板卡焊接难题的核心方案。1943科技将从技术原理、工艺优势、应用场景及质量管控四个维度,分享选择性焊接如何助力SMT加工厂实现效率与质量的双重突破。

一、传统焊接的痛点与选择性焊接的技术突破

1.1 传统工艺的局限性

- 波峰焊的“无差别加热”:通过高温锡波覆盖整个PCB,适合批量焊接,但对热敏元件(如电容、传感器)极不友好。例如,某工业PLC板卡采用波峰焊时,0201电容因高温导致封装开裂,损坏率达15%,直接引发批量返工。

- 手工焊接的“人为误差”:依赖操作员经验,对0.2mm间距的QFP芯片,焊点拉尖、虚焊的概率高达8%;且效率低下,一块含30个复杂焊点的医疗板卡,手工焊接需25分钟,难以满足量产需求。

- 回流焊的“覆盖盲区”:适合贴片元件,但对插装式功率端子(如DC-DC连接器)无能为力。这类端子需穿透PCB焊接,回流焊的热风无法触及焊点底部,易出现“冷焊”,某电源厂商测试显示,焊点脱落率达5%。

1.2 选择性焊接的核心优势

- 精准控温,保护热敏元件:针对不同元件的耐热性,可单独设置焊接温度。例如,焊接电容时设200℃,焊接功率端子时设250℃,某测试显示,其对热敏元件的损坏率仅0.1%,远低于波峰焊的15%。

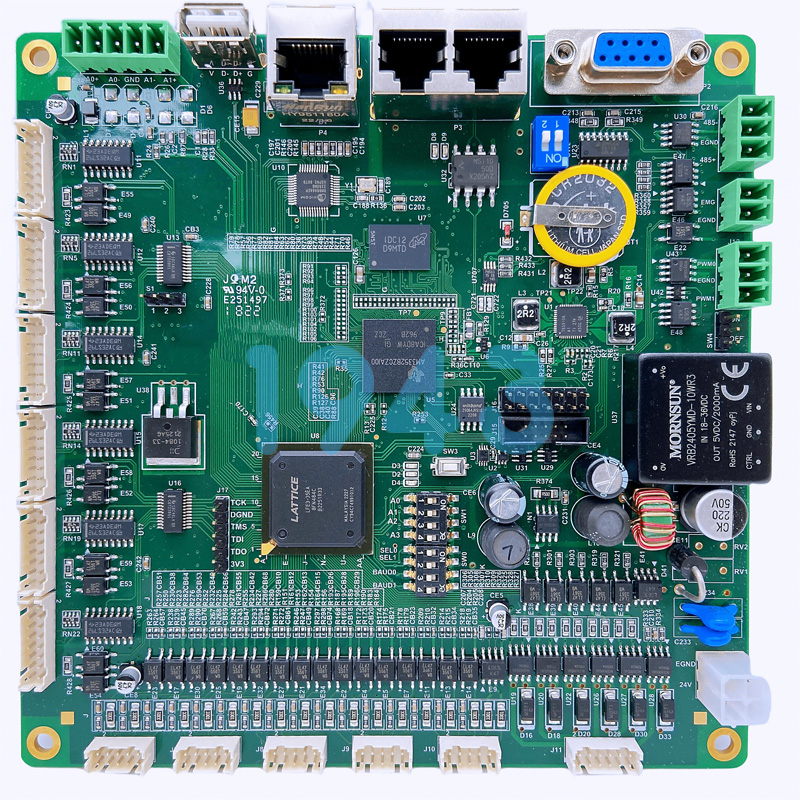

- 视觉定位,确保焊点精度:采用CCD相机+AI图像识别系统,可自动识别焊点坐标,即使PCB存在±0.2mm的偏移,也能实时补偿,确保焊锡精准落在焊点上。例如,0.3mm直径的BGA焊点焊接良率达99.8%。

- 高效自动化,提升量产能力:自动化设备每小时可焊接120块PCB(含30个复杂焊点),效率是手工焊的4倍;且焊点一致性高,不良率稳定在0.5%以下,适合百万级量产需求。

二、选择性焊接的工艺流程与关键参数

选择性焊接并非“简单的定点焊锡”,而是包含“助焊剂喷涂、预热、焊接、冷却”四大核心环节的系统工艺。1943科技通过千余案例总结出各环节的“黄金参数”:

2.1 助焊剂喷涂:精准覆盖,避免残留

- 喷涂方式:采用压电喷射阀,可喷出直径0.1mm的助焊剂雾滴,精准覆盖焊点区域(如BGA焊点的中心区域),避免溅到周围元件。传统刷涂式助焊剂的覆盖误差达±0.5mm,易导致非焊接区域残留。

- 喷涂量控制:通过“称重法”校准,每喷涂1000个焊点,称重助焊剂消耗量,确保单焊点喷涂量稳定在0.008mg左右。某项目采用此标准后,助焊剂残留率从12%降至0.8%。

- 助焊剂匹配:不同焊点材质需匹配不同助焊剂。铜焊点用松香类助焊剂(活性等级RA),镍钯金焊点用免清洗助焊剂(活性等级RMA)。曾有客户用RA级助焊剂焊接镍钯金焊点,导致焊后出现“白斑”(助焊剂与镀层反应),换成RMA级后问题解决。

2.2 预热:循序渐进,减少热冲击

- 复合预热技术:红外预热可快速加热焊点区域(升温速率5℃/s),热风预热则保证PCB整体温度均匀,避免局部温差过大导致PCB变形。传统红外单预热易使PCB边缘温度比中心低15℃,复合预热可将温差控制在±3℃以内。

- 三段式升温曲线:

- 第一段(室温-80℃):缓慢升温,避免PCB骤热变形;

- 第二段(80℃-120℃):助焊剂活化(去除水分和溶剂);

- 第三段(120℃-150℃):保持温度,让助焊剂充分反应。

- 时间控制:1.6mm厚的PCB预热时间需8-10秒,2.0mm厚的PCB需12-15秒——厚度每增加0.4mm,预热时间增加2-3秒,避免因预热不足导致焊接时出现“冷焊”。

2.3 焊接:热源匹配,控制焊锡量

- 激光焊接:适合微型焊点(如0.2mm间距QFP),激光光斑直径可缩小至0.1mm,加热速度快(峰值温度250℃,加热时间0.5秒)。某消费电子PCB采用激光焊接后,焊点空洞率仅0.3%。

- 热风焊接:适合功率端子(如直径2mm的DC端子),热风枪出风口直径1-2mm,温度220-240℃,加热时间2-3秒,可形成直径3mm的饱满焊点,抗拉力达50N以上(远超行业30N标准)。

- 焊锡量控制:送锡速度控制在0.5-1mm/s,焊锡量根据焊点大小调整。0.3mm BGA焊点需0.02g焊锡,2mm端子焊点需0.1g焊锡。通过“视觉检测”实时监控焊锡量——焊接后用CCD相机拍摄焊点,若焊锡高度低于标准值(如BGA焊点高度0.2mm),则自动补锡,良率提升至99.9%。

2.4 冷却:快速结晶,提升焊点硬度

- 复合冷却技术:先用常温风冷(风速5m/s)将焊点温度从250℃降至150℃(降温速率10℃/s),再用水冷板(温度25℃)将温度降至50℃以下,总冷却时间控制在10秒以内。传统自然冷却需30秒,且易导致焊点结晶不均,复合冷却可使焊点硬度提升20%。

三、选择性焊接的应用场景与适配方案

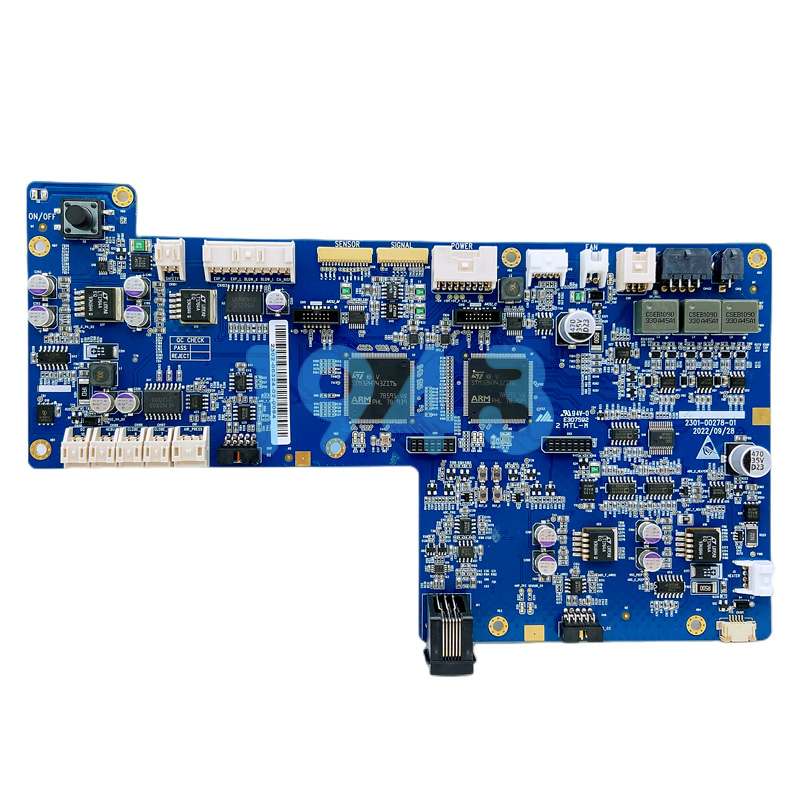

3.1 车载电子:高可靠性与宽温适应性

车载PCB(如发动机控制器、ADAS雷达板)需承受-40℃~125℃的宽温循环和50G的振动冲击,焊点可靠性要求极高。采用Sn99Ag0.3Cu0.7低银无铅焊锡(银含量仅0.3%,成本比Sn96.5Ag3.0Cu0.5低40%),配合底部填充胶(Underfill),可将BGA焊点的热循环寿命(-40℃~125℃)从500次提升至1500次,满足AEC-Q100 Grade 2标准。

3.2 新能源OBC:大功率与微型元件混装

OBC PCB需焊接大功率MOS管(插装式)和微型采样电阻(0201),传统波峰焊会损坏采样电阻,手工焊效率低。采用选择性焊接:MOS管焊点用热风焊接(温度240℃,时间2.5秒),采样电阻附近焊点用激光焊接(温度200℃,时间0.5秒),单块PCB焊接时间从30分钟(手工)缩短至2分钟,良率达99.6%。

3.3 医疗电子:生物相容性与洁净要求

医疗PCB(如监护仪、超声探头板)需符合ISO 10993生物相容性标准,焊接过程中不能有助焊剂残留,且焊点需避免微生物滋生。采用RMA级免清洗助焊剂(焊后无需清洗,残留量≤0.005mg/cm²),配合激光焊接(无焊渣产生),满足医疗洁净要求。

四、质量管控:从参数监控到失效分析

4.1 实时参数监控

通过数据采集系统,实时监控焊接温度、焊锡量、冷却速率等关键参数。例如,若焊接温度偏离设定值±5℃,系统自动报警并暂停生产,避免批量不良。

4.2 焊点检测与失效分析

- 抽检规则:每批次随机抽取10块PCB,测试焊点抗拉力(如BGA焊点抗拉力≥15N),同时用显微镜检查焊点外观(无拉尖、无空洞、无裂纹)。

- 失效分析:对早期失效(使用1年内)的焊点,通过X射线检测、切片分析等手段,定位问题根源(如助焊剂残留、冷焊等),并优化工艺参数。

结语:选择性焊接——复杂混装板卡的“效率引擎”

在电子制造向高密度、高可靠性发展的趋势下,选择性焊接技术已成为SMT加工厂突破效率瓶颈、提升产品质量的核心利器。1943科技凭借十多年技术沉淀与案例经验,为客户提供从研发试产到批量生产的PCBA全流程服务,助力客户在车载电子、新能源、医疗电子等领域实现量产突破。

2024-04-26

2024-04-26